Aさん

Aさん

Bさん

Bさん

休職したまま退職をしたいと思っても、退職方法や退職の流れなどわからないことが多く悩んでいる人も多いでしょう。しかし休職期間満了が迫っていても、焦って無断退職は絶対NGです。

この記事では、休職中の退職方法や退職するときのポイント、退職後に心配なお金のことまで徹底的に解説します。最後まで読んで休職中の退職に役立ててください。

- 結論:休職中に復職せず退職することは可能

- 休職のまま退職する際のポイント

- 退職代行を選ぶ際は、会社と交渉が出来る「労働組合運営」か「弁護士」を選ぶ

- 退職代行OITOMAは「労働組合運営」で退職率100%継続中!

結論:休職のまま退職することは可能

結論からいうと、休職のまま復職せずに退職することは全く問題ありません。

民法627条には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と明示されています。

つまり労働者はいつでも「退職します」と申し出ることができ、申し出てから「2週間経過すれば退職可能」と法律で認められているのです。

またパートやアルバイトなどの有期雇用契約の場合、期間内の退職は原則認められません。

しかし民法第628条では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と明示されています。

つまり雇用期間内であっても会社が「そのような事情なら仕方ない」と納得してくれれば、すぐに退職可能です。病気やケガ、うつ病など、休職している段階でやむを得ない事由を抱えているので、有期雇用であっても休職中の退職はほぼ問題ないでしょう。

休職とは?基本を押さえよう

社会人であれば、誰でも「休職」というワードを耳にしたことがあると思います。

しかし、「休職」について具体的な内容を説明できない方もいるのではないでしょうか。

ここでは、「休職」について基本的な説明をします。

休職と休業の違いをご紹介

休職と似たワードとして、「休業」があります。休業とは、会社との労働契約を続けたまま、業務を行わないことをいいます。

労働者に働く意思はあるにもかかわらず、何らかの理由から働けない状態です。休職とは、労働契約関係を維持しながら従事することを停止することをいいます。

病気や怪我による長期欠勤や刑事訴訟された場合などです。この二つの大きな違いは、「会社の賃金支払い義務の有無」です。

賃金支払い義務が発生するのは、会社都合による休業のみで、休職の場合は発生しません。

休職できる期間は会社によって異なる

休職期間は、企業の就業規則などの規定によって定められています。

調査によると半年〜1年が多いですが、3ヶ月や3年といったケースもあるようです。休職期間を決定する際、医師の診断書や休職者の勤続年数、傷病手当金の支給期間が判断基準となります。

勤続年数が長い従業員には、休職期間は長く設定されることが一般的なようです。また、大企業は比較的休職できる期間が長い傾向があります。

休職期間は企業ごとに様々であるため、就業規則をよく確認しましょう。

就業規則で定められた理由でなければ休職出来ない

休職と認められる理由については、基本的には就業規則で定められています。

定められている理由以外では、休職できません。休職制度自体存在しない企業もあるため、休職を検討する場合は事前に確認しましょう。

休職中も税金や保険料は支払う必要がある

休職中の税金や社会保険料などについて、支払う義務はないのでは?と思う方もいると思います。

しかし、休職中もその企業に所属している状態です。給与は発生しませんが、被保険者として扱われるため、支払う義務があります。

「休職」と「退職」どっちが良い?

「このままギリギリまで休職して様子をみようかな」「でも思い切って退職したほうが会社にとっては楽なのかな」と、進退に頭を悩ませるとせっかくの休養時間を無駄にしてしまいます。ここでは、あなたが休職と退職のどちらに適しているかを判断するポイントを紹介します。

休職の理由や、自身の今後に関する意思を踏まえて選択すると後悔のない選択が可能になります。

復職を少しでも考えるなら「休職」

あなたが復職した後の自分を少しでも想像できるのであれば、休職期間を経ての復職がおすすめです。例えば、一時的に家族の怪我による介護で休職する場合は、怪我の回復を待って仕事に復帰すると元通りの生活や収入を得られます。

また、一時的な過労で体調を崩した場合も回復すると働けるため、休職がおすすめです。しかし、復職後の働き方については見直しが必要でしょう。

人間関係の問題やストレスが原因なら「退職」

会社に明らかな不満がない場合や、一時的なアクシデントでの休職は復職を見据えることができます。しかし、人間関係に問題があったり、精神的に追い詰められている場合は、退職を選択しましょう。

上司からのパワハラや、同僚からの嫌がらせなどは、相手がいるかぎり続きます。相手が退職しない限りは続くと考えておきましょう。

そのような場合は、こちらから退職して離れるほうが賢明です。「悔しい」と感じますが、苦手な相手と関わってこの先数十年を無駄にするほうが遥かに辛いことです。

そのため、人間関係による体調不良や精神的不調の場合は、退職して早めに離れることがおすすめです。

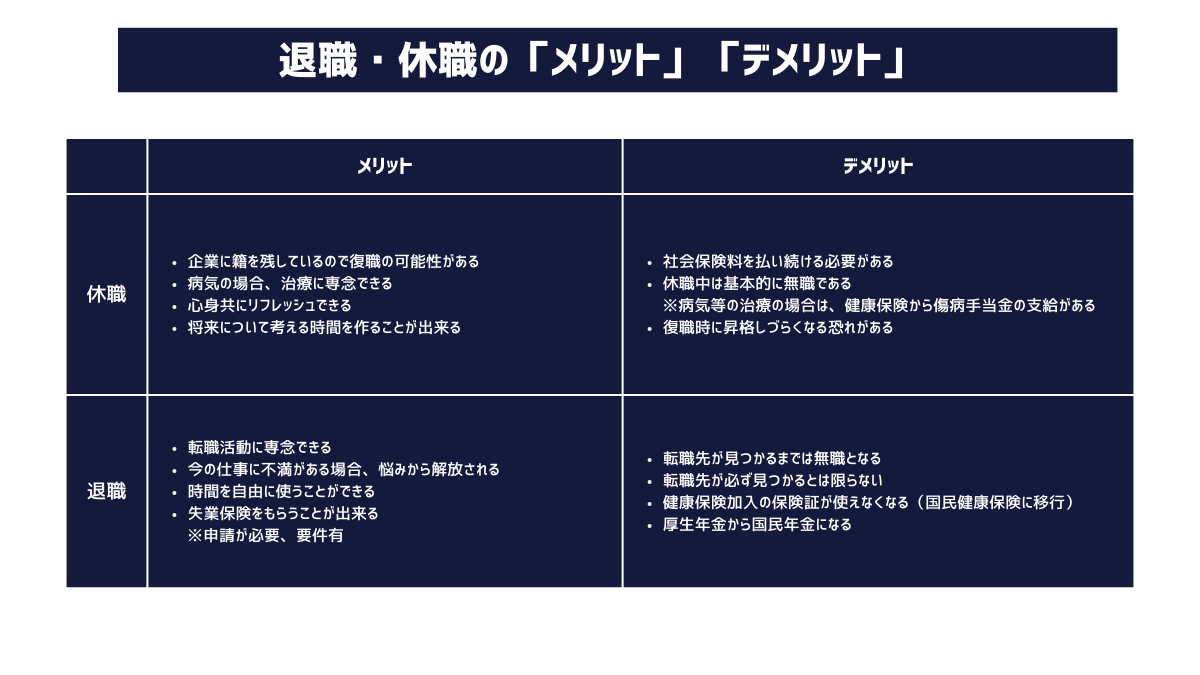

退職・休職のそれぞれのメリット、デメリットを解説

退職、休職どちらの選択にもメリット・デメリットが存在しています。

それぞれのメリット・デメリットをしっかりと理解をすることで、自分の現状を変えることに最大限の効力を果たしていきます。

退職決断前に!休職中にやっておくべきことを紹介

退職は人生の大きなターニングポイントになります。

退職後について、何の計画もない状態では、路頭に迷う可能性があります。そのため、休職している間に、今後についてしっかりと考えておきましょう。

休職中にやっておくと良いことを4つ紹介していきます。

療養に専念することが重要

病気や怪我などの理由で休職をする場合、まずは治療に専念しましょう。

安定した収入を得ていた状況から休職となると、今後について不安になる方が多いと思います。しかし焦って復帰したとしても、体が万全の状態でなければ成果を出すことができません。

病気やけがの為に働く事ができない場合には、健康保険から給与の2/3が支給される「傷病手当金」という制度が有ります。

医師からの診断書がある場合にはこの制度を利用し、自宅療養や入院をすることが出来ますので、長期間働けないからと退職を早急に判断するのではなく、こういった制度を利用して今後のためにもまずは治療に専念し、心体共に万全の状態になってから今後について考えましょう。

復職が可能かどうか考える

療養中でない場合や療養期間をおえた場合、復職について検討しましょう。怪我などの入院であれば、迷わず復職する場合が多いと思います。

しかしながら、疲労やストレスなどが原因で休職に至った場合は復職が難しい場合もあります。そのため、休職に至った原因を洗い出し、復職できるかどうかについて考えておきましょう。

例えば、人間関係のトラブルや労働過多により心身に不満を感じている様な場合であれば、部署異動すれば可能なのか、職場や職種自体変える必要があるのか、具体的に解決策をあげてみると良いです。

復職はしたいけど不安があるという場合は、上司や同僚に相談するのも良いでしょう。

会社にとっても時間をかけて育成してきた社員は貴重な財産である為、あなたの申し出をきっかけに労働環境の見直しとなるかもしれません。

仕事自体が好きな場合は転職という手も

何らかの理由で復帰が難しいとなった場合、今の仕事が好きな方は転職の検討を始めましょう。

休職中はどうしても「復職できるかどうか」という心配が大きいと思います。しかし、会社は一つではありません。

復職が難しい場合でも、自分に合った企業に再就職できる可能性もあります。一つの場所にこだわらず、自分に合った居場所探しをしてみるのも良いかもしれません。

将来を考えて退職後の人生設計を考える

業務が多忙すぎる、心身的に不調を感じている等の場合、将来を考える時間がなく早々に逃げ出したい欲望から退職を選択してしまうことが有ります。

休職中は、自分の人生について見つめ直すいい機会です。復職という目先のことだけでなく、キャリアや結婚、退職後などの人生設計を考えておきましょう。

特に、退職後という長期目標を設定することで、ここから先数年の短期目標が決めやすくなり、仕事も迷わず選択することができます。

会社を辞めてから後悔する様な事態を避けるために、いったん冷静に判断できる環境を整えましょう。

社会人で、休職のような長期の休日を確保することはかなり難しいことです。せっかくの時間を、今後の人生に活かしましょう。

休職中に即日退職する方法

先述したように会社が「その理由なら働けないから退職は仕方ない」と、納得してくれれば即日退職が可能です。

また休職期間が終わってしまっても会社に行きたくないという場合には、有給休暇を利用すれば実質即日退職が可能です。退職を申し出てから退職日までの間有給を消化すれば、出社しなくてもよくなるので実質即日退職ができます。

ただし退職の申し出から退職するまでには2週間必要です。もし有給が2週間に足りない場合は会社と相談して、足りない日数を欠勤扱いにしてもらいましょう。

なかには「休職中に有給を使いたい!」という人もいるかもしれません。そもそも有給休暇は「労働義務がある日に請求できるもの」です。休職期間中は労働義務がない日にあたるので有給を消化することはできません。

さらに会社と連絡も取らずに即日退職したいときは、退職代行も退職の手段の一つです。退職代行を利用すれば依頼したその日から会社と連絡を取る必要がなくなるため、「依頼日=実質即日退職」ということになります。退職の交渉も全て業者が代行してくれるので、退職にとにかく時間をかけたくないという人にはおすすめです。

休職中に退職する流れをご紹介

休職中の退職も通常の退職と手順はほぼ変わりません。スムーズに退職するには、以下の手順を踏むようにしましょう。

- 体調不良で退職する場合は診断書を用意する

- 会社に退職の意志を伝える

- 退職届を提出する

- 会社から退職に必要な書類をもらう

体調不良で退職する場合は診断書を用意する

退職理由が体調不良ならば、医療機関から診断書をもらうようにしましょう。

退職を申し出るときに診断書は必ず必要なものではありません。特に適応障害やうつ病などの精神疾患は見た目にはわかりにくいため、診断書があると病気であることの証明ができます。

診断書があれば、発症時期や具体的な症状などが伝わりやすいです。もし自分で上司にうまく説明できるか不安な場合は、用意しておくと退職の交渉がスムーズに進むでしょう。

また診断書なしで退職の申し出をすると、「退職を認めない」という上司がいないとも限りません。

ところが診断書が会社の上層部や人事部の手に渡れば、この上司は監督責任を問われてしまいます。そうなれば評価が下がることもありますし、管理職からはずされることもあり得るでしょう。

少し強引な手段になりますが、「診断書を上に提出されたくなければ、即日退職に納得してください」とプレッシャーをかける切り札にできるのです。

会社に退職の意志を伝える

退職の意思を伝えるときは、直属の上司に直接伝えるようにします。できれば対面で伝えることが理想です。しかし会社に行くことがツラい場合は、メールや電話で伝えても問題ありません。

退職の意思を伝えるときは手段ではなく、「伝える」ことが大切です。決して突然音信不通になったり、休職期間が終わってから無断で欠勤したりすることのないようにしましょう。

退職届を提出する

退職届は直接の上司に提出します。会社によっては独自のフォーマットが用意されている場合もあるので、事前に確認が必要です。

なかには退職届が必要のない会社もあるはずです。しかし退職届には「〇月〇日退職します」と記載があって、会社に受け取ってもらうと退職の保険になります。可能な限り提出しておいたほうがよいでしょう。

- 退職理由…「一身上の都合」

- 退職日

- 届出年月日…提出する日付

- 所属部署、氏名…所属と名前を記入し、名前の下に捺印する

- 宛名…代表取締役社長など最高執行責任者の役職と名前

もちろん直接提出が難しい場合は、郵送でも問題ありません。

また会社から貸与されていた制服やPC、名刺なども返却が必要です。返却物リストを作成して確認しながら、返却漏れがないようにしましょう。

会社から退職に必要な書類をもらう

退職日を迎えると、2週間前後で会社から退職に必要な書類が届きます。失業手当を申請したり転職先に提出したりする大切な書類です。

いつまで経っても届かない場合は、必ず会社に確認するようにしましょう。

- 離職票…ハローワークで失業手当を請求するために必要

- 雇用保険被保険者証…失業手当を請求するために必要、また転職先へ提出

- 年金手帳…転職先へ提出

- 源泉徴収票…転職先へ提出、または自分で確定申告をする場合に必要

以上の4種類の書類を受け取って退職は完了します。

休職中に退職を決意した場合にしておくべき手続き

休職中に退職を決意した場合、その期間にするべき手続きがいくつか存在します。

ここでは3つの代表的な手続きについて説明します。

退職について調べたことがない場合、ほとんど知らないということもあります。税金や保険、年金など、お金に関する大切な手続きのため、事前に把握しておきましょう。

国民健康保険への加入手続き

企業に属さない期間が発生する場合、国民健康保険への加入が必要になります。

これまでは、会社が代わりに徴収していましたが、退職後どの企業にも属さない場合は、自分で支払う必要があります。

異動があった日から14日以内に国民健康保険の資格取得の届出をする必要があります。退職者本人の状況によって届出に必要な持ち物が変わるため、最寄りの窓口で一度確認しましょう。

国民年金への切り替え手続き

日本在住の20歳以上60歳未満の方は、他の公的年金制度に加入していない場合、国民年金「第1号被保険者」として加入しなければなりません。

必要書類を揃え、年金事務所や役所窓口で申請しましょう。転職で、退職から就職までに1日でも空白期間ができる場合も、国民年金への加入が必要です。

条件に当てはまる場合、年金を免除してもらうことも可能ですが、年金の空白期間は老後の受給年金額に影響します。

基本的に2年以内であれば、納付料金は変わらず追納が可能であり、3年以上〜10年未満の部分に関しては、加算額が上乗せされます。できるだけ2年以内に追納をすると良いでしょう。

住民税の切り替え手続き

在職中は、給与から天引きされていることが多いですが、退職後は自分で納付する必要があります。

1月〜5月までに退職した場合、5月までに払うべき住民税を、退職金や最終給与から一括で支払うことができます。

6〜12月までに退職した場合、市町村からの納付書で毎月支払います。

自分で退職を言い出しにくいときは退職代行を利用しよう

例えば休職の原因が上司のパワハラによる体調不良だったとしたら、その上司に自分で退職を伝えるのは難しいですよね。

自分で退職を言い出しにくいときは、退職代行を利用しましょう。

- 上司に会わずに退職できる

- 会社に行かずに退職できる

- 有給など退職の交渉をしてくれる

退職代行は退職の意思を伝えるだけでなく、有給消化や退職金などの交渉も行ってくれるので希望通りの退職が可能です。

さらに会社とのやりとりは全て退職代行業者がしてくれます。そのため依頼人は会社や上司と連絡したり直接会ったりする必要がありません。

ただし退職代行業者の中には「非弁業者」が存在するので注意が必要です。非弁業者も「退職の意思」を伝えることはできますが、会社と退職の交渉ができません。もし会社が「退職代行から退職と言われても受け付けません」と言った場合、退職自体が失敗してしまいます。

退職代行で確実に退職を成功させるには、非弁業者ではない「弁護士」か「労働組合」の業者を選ぶようにしましょう。

| 運営元 | 退職の交渉 |

|---|---|

| 弁護士 | 〇 |

| 労働組合 | 〇 |

| 民間企業 | × |

退職代行に任せられる3つのこと

ここでは退職代行が担当できる内容について詳しく触れていきます。退職代行は運営元によってサービス内容が異なります。

しかし、弁護士やOITOMAのように労働組合が運営する業者の場合は、下記の代行が可能です。

- 退職の意思を代行で伝える

- 退職の手続きを代行できる

- 制服の返却など会社に出向く業務を代行できる

順に見ていきましょう。

①退職の意思を代行で伝える

退職するためには、会社への意思報告が必要です。しかし、人間関係の悪化や上司のパワハラで仕事を辞めたい場合は「もう会社に行きたくない」と感じるでしょう。

ひどい場合は、退職の意思を伝えようとしても「上司がまともに取り合ってくれない」「退職届を受理してもらえない」という悪質なケースもあります。

しかし、労働組合運営や弁護士運営の退職代行サービスを活用すると、あなたの退職したい意思を代行可能です。意思を伝える際のストレスを無くすことができるため、人間関係に問題を抱える場合や、体調不良で動けない場合にはおすすめです。

また、OITOMAでは登録いただいた方に無料で退職届のテンプレートをプレゼントしています。退職にお悩みの方は、一度LINE登録してみてくださいね。

②退職の手続きを代行できる

退職の意思を伝えたあとも、会社によっては退職にまつわる書類の提出や保険証の返還、上司への連絡など、多くの煩雑な手続きに見舞われます。しかし、退職代行は退職の手続きも代行可能です。

特にOITOMAは、業務引継書の作成テンプレートを無料でプレゼントしています。そのため、書類で業務の引き継ぎが行えたり「無責任」と後ろ指を指されることなく退職が実現できます。

③制服の返却など会社に出向く業務を代行できる

退職が決定した後に会社に出向くことは精神的に辛いものです。そのため、貸与品を返却に行くときは気が重いと感じる方も多いでしょう。

しかし、退職代行のサービスは貸与品の返却代行まで対応可能です。そのため、ワケアリで退職した場合も、返却手続きをストレスなく行えます。

業者の選定は慎重に

先述のように、退職代行の運営元は様々です。労働組合運営や弁護士運営の場合は少ないですが、民間業者の場合は悪徳業者が紛れ込んでいるため注意が必要です。

顧問弁護士がついていないにもかかわらず「弁護士がついているから高額だけど安心ですよ」と極めて悪質なケースも存在します。そのため、退職を急ぐ場合でも、業者の選定は慎重に行いましょう。

予算にゆとりがある場合は、始めから労働組合が運営する業者や弁護士に依頼すると、被害を避けられます。

休職のまま退職する際のポイント

休職のまま退職するときにはおさえておきたいポイントがあります。

- 挨拶は必須ではない

- 引き継ぎをしっかり行う

- 休職中に退職することはメールで伝えても良い

①休職のまま退職する時の挨拶は必須ではない

休職のまま退職するとき、退職の挨拶は必ずしも必要ではありません。もちろん会社に行ける余裕があるのなら、直接挨拶したほうがお世話になった感謝の気持ちなども伝わりやすいです。

しかし精神疾患が理由で退職する場合は、会社に行くことも精神的に大きくなってしまいます。また大きなケガや病気の場合も、会社に顔を出すのは難しいはずです。

感謝の気持ちはメールなどでも伝えられます。会社に行くことにこだわらずにできる手段を考えましょう。

②休職のまま退職する時は引き継ぎをしっかり行う

休職して退職するときでも、業務の引き継ぎはできる範囲でしっかり行いましょう。休職前に引き継ぎを行ったという人も、もう一度引き継ぎを行ったほうが丁寧です。

もちろん会社に出社してまで引き継ぎする必要はありません。休職中の引き継ぎは「引き継ぎ書」を作成し、職場に渡すようにしましょう。

「業務別」「取引先別」などに分けておけば内容がわかりやすく、後任がすぐに決まらなくても職場の人で分担して業務を進めてくれるはずです。

また退職までの期間は職場の人がわからないところを聞けるよう、メールや電話など連絡を取りやすい体制をつくっておきましょう。

③休職中に退職することはメールで伝えても良い

休職中に退職することはメールで伝えても問題ありません。メールで伝えれば上司と直接話す必要がないので、対面で伝えるよりも心の負担は軽いです。

以下はメールでの文例です。

〇〇部 △△課長(部署・上司の名前・役職)

お世話になっております。

休職させていただいている〇〇(自分の名前)です。長らくお休みを頂き、ご迷惑ご負担をお掛けして大変申し訳ございません。

現在体調が思うように回復せず、このまま在籍したまま休み続けていてご迷惑をおかけするのも心苦しいので、医師とも相談の上、〇月〇日で退職をさせていただきたいと思います。

大変勝手ではございますが、退職に伴う手続き等をよろしくお願いいたします。退職届や保険証につきましては、後日郵送させていただきます。

直接退職のご挨拶ができず申し訳ありません。

以上、よろしくお願いいたします。

退職の意思をメールで送るときに必ず書いておきたい内容があります。

- 会社に迷惑をかけていて申し訳ないという気持ち

- 医師など第三者から退職を進められていること

退職を願い出るだけでなく、第三者からの意見があると退職を納得してもらいやすいです。

休職中に退職しても受給できるお金をご紹介

休職中は会社から休慮王が出ない場合が多いので、退職後のお金が心配になる人もいるでしょう。

休職中に退職しても、もらえるお金があります。

- 退職金

- 失業保険

- 傷病手当金

順番に説明していきます。

退職金|会社の就業規則に応じてもらえるお金

休職中に退職しても退職金を受け取ることができます。ただし退職金は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決められています。そのため退職金があるかどうかを知るには、就業規則の退職金規定を確認しましょう。

会社によっては退職金制度そのものがない場合もありますし、休職期間があるとその分通常の退職金よりも減額される場合もあります。

失業保険|退職後すぐ働ける状態ならもらえるお金

失業保険は仕事さえあれば「今すぐ働ける状態」で「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある」場合に受け取ることができます。

休職中に退職した場合、基本的に退職理由は「自己都合退職」です。自己都合退職の失業保険の給付日数は以下のようになります。

| 被保険者期間 | |||

|---|---|---|---|

| 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |

| 65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |

ただし失業保険は申請してから2ヶ月後経たなければ、給付が始まらないので注意しましょう。

傷病手当金|条件を満たせばもらえるお金

傷病手当金は退職してからでも就労できない状態で、一定条件を満たしていれば最長1年6ヶ月目まで受け取ることが可能です。これを「継続給付」といいます。

継続給付の条件には以下の3つがあります。

- 健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。

- 資格喪失日(退職日の翌日)までにすでに傷病手当金を受けている

- 退職日に労務不能により休業していること

ただし失業保険と傷病手当金を同時に受け取ることはできません。失業保険の受給期間延長申請などを活用して、損なく受け取れるよう工夫しましょう。

休職中に退職する場合、有給休暇を取得できる?

有給休暇は労働義務がある日に請求できるものです。休職期間中は労働義務がない日にあたるので有給を消化することはできません。

会社にもよりますが休職期間を終えて「形式上復職」すれば、退職日までの間に有給を消化することは可能です。

また好意で残った有給を買い取ってくれる会社もあります。「有給の買い取りは違法なのでは?」と思われるかもしれませんが、退職などのやむを得ない理由で、未使用となる日数の買い取りは例外的に適法とされているので問題ありません。

残った有給を消化したい場合は、退職の申し出をするときに会社に相談してみましょう。

有給取得の伝え方に注意

有給休暇は権利のため、ついつい強気に発言してしまいがちです。しかし退職前に有給を取得することは、企業側にとってはあまり快いものではありません。「権利なのはわかるけど、引き継ぎが…」と思われることもあるでしょう。

そのため、退職時に有給を取得する際は丁寧な言い回しを心がけましょう。丁寧な言い回しで、相手を思いやれば有給も取得しやすいですし、後を濁さず退職できる可能性が高まります。また、有給の取得が決まった際には「ありがとうございます」の一言を忘れないように心がけましょう。

感謝の気持ちは、退職前であっても大切にしましょう。

休職のまま退職した場合荷物はどうなる?

休職中の退職は、よくある話だと思います。その場合、荷物はどのように対応するのがベストなのでしょうか。

気まずいけど社会人のマナーとして置いておくのはなぁ…と葛藤する人もいますよね。退職される側、退職する側が共に嫌な気持ちにならないよう、大人な対応を心がけましょう。

自分の荷物は取りに行くか送ってもらうのがベスト

残った荷物は、基本的に取りにいく、もしくは送付してもらうほうがと良いです。勤務時間帯に行くのが気まずければ、予めその旨を伝えて、回避策を立てましょう。

持ち帰るには量が多いという場合は、送付を依頼しましょう。その場合も、荷物の整理やまとめは自身で行うなど、任せっきりにはしないようにしましょう。

会社からの貸与品は必ず返す必要があるので注意

会社から貸与されている物もあると思います。

入社時から持っているため、貸与品と認識していない物もあるかもしれません。貸与品を把握している方と確認し、返却漏れが無いようにしましょう。

休職中に転職活動はできる?

結論から言うと、休職中の転職活動は可能です。法律では特別定められていないため、転職活動をしたからと言って、罰せられることはありません。

結論から言うと、休職中の転職活動は可能です。法律では特別定められていないため、転職活動をしたからと言って、罰せられることはありません。

しかし、休職中の転職活動はマナーを守ることが大切です。また、休養が必要な場合は、転職よりも体調回復に専念することが重要です。

療養中であれば回復を優先しよう

もし体調不良で休職中であれば、まずは休養に徹しましょう。肉体的な不調であれ精神的な不調であれ、もっとも必要なのは「休養」です。

万が一、無理に転職活動を行うと症状が悪化したり、ずるずると長引かせてしまう可能性があります。

そのため、体調不良で休養している場合は健康を取り戻すことに注力しましょう。

「早く次を見つけなきゃ」「早く回復して動かなきゃ」と感じてしまいますが、あせればあせるほど精神的に追い詰められて悪化する可能性もあります。

仕事をしていない場合は金銭面で不安が募りますが、各種手当を活用することも可能です。まずはあせらず、元気になることを優先しましょう。

健康な場合は情報収集を行おう

健康状態に問題がない場合は「今のうちに転職活動しておこう」と考えてしまいます。しかし、退職していない状態での転職活動はマナー違反です。

会社にバレないのであれば、一見問題ないように思えますが、働いていると思わぬところにつながりがあります。そのため、同業種や関連職種への転職の場合は注意が必要です。

退職していない状態で同業種に面接に行った場合、「この人は確かあの会社で働いているはず」と不信感を持たれてしまいます。

そのため、休職中の転職活動はあくまで「情報収集」に限定しましょう。転職エージェントに登録して求人を確認したり、履歴書の下書きをしたり、退職後に動きやすいような事前準備を進めておきましょう。

あくまで「在籍中」ということを認識しよう

休職中の転職活動は法律では決まりがありません。しかし、今後も同業種で働きたい場合やきれいに退職したい場合は表立った転職活動は控えましょう。

休職中と言えどもあくまで「在籍中」です。会社からの不信感を買わないためにも大切なポイントです。

休職中、復職せずに退職できる!注意点や受け取れるお金を徹底解説まとめ

労働者の「退職の自由」は法律で認められているため、休職中に退職することはまったく問題ありません。

退職の流れは基本的に通常の退職と一緒です。本来退職の意思を伝えるのは上司に直接対面が望ましいですが、休職中で出社がツラいならメールで伝えるようにしましょう。

もしも退職の意思を自分で伝えにくいようなら、退職代行の利用を検討しましょう。退職代行に依頼すれば会社や上司と直接連絡を取る必要がなく、退職の精神的負担が軽減されます。