2022年4月から「育児・介護休業法」の改正がスタートするなど、近頃は「育児休業の分割取得」や 「夫婦間での育児休業の交代取得」など育休の取りやすい環境が整えられつつあります。

しかし「育休が取れる」ということと、「育児をする」ということは全く別物です。

Aさん

Aさん

Bさん

Bさん

オイトマスタッフ

オイトマスタッフ

- 結論:育児中の退職は可能

- 育休中に退職しようと思う5つの理由

- 退職代行を選ぶ際は、会社と交渉可能な「労働組合運営」を選ぶ

- 退職代行OITOMAなら労働組合運営で安心して退職へ!

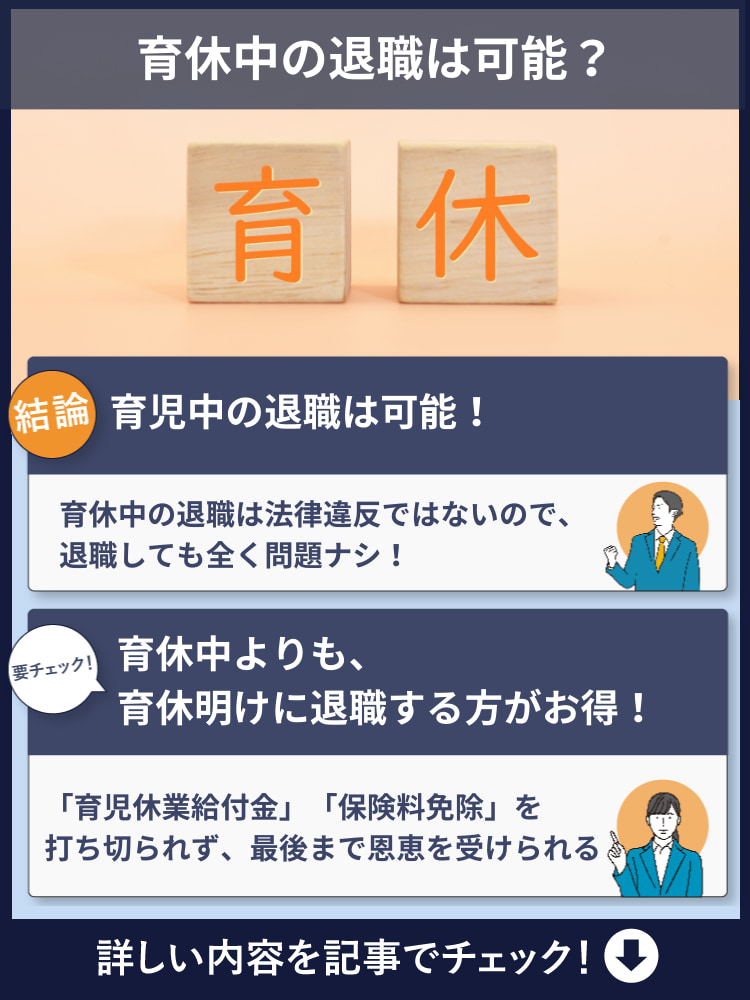

結論:育休中に退職は可能

結論から言うと育休中の退職は法律違反ではないので、退職しても問題ありません。

育児休業に関する法律には「育休中に退職してはならない」などの記載はないので、安心して退職してOKです。

また、育児は実際にやってみないとわからないことばかりです。

そのため子どもが生まれる前は復職して家事と育児を両立するつもりであっても、家庭の事情や自身の体力などの問題で退職を考える人も少なくないでしょう。

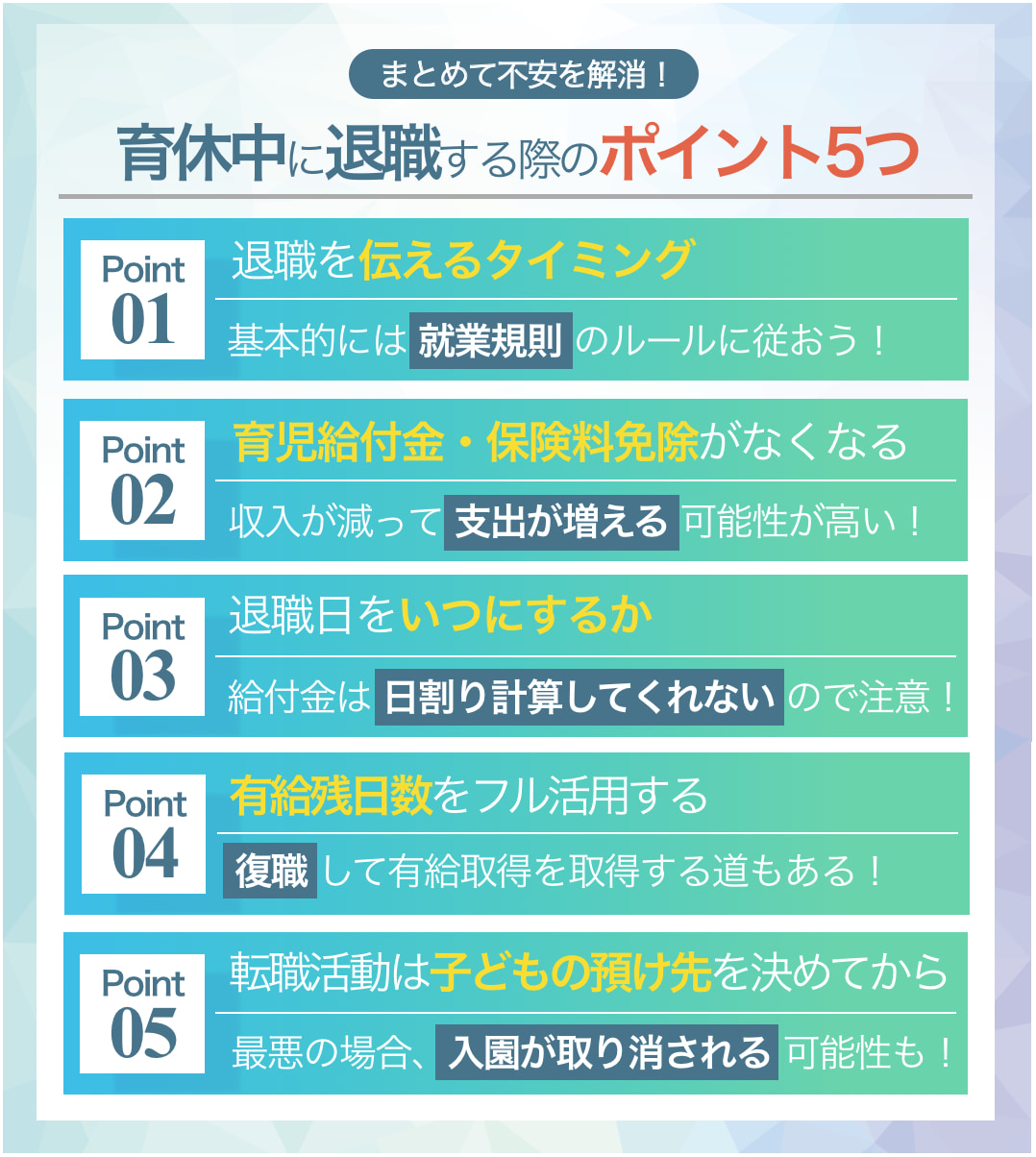

育休中に退職するときに気をつけたい5つのポイント

子どもが生まれると想定通りにいかないことも多く、復職が難しくなることもあり得ます。 育休中の人が退職することは会社も想定内なので、退職を申し出ることを悩む必要はありません。

少しでも損せずに退職するためには、気をつけたいポイントがあります。

ポイント1:退職を伝えるタイミング

法律では退職の申し出は「退職の2週間前」と定められていますが、基本的には会社の「就業規則」に 定められているルールに従うようにしましょう。

会社によって退職の申し出をするタイミングは違いますが、 1~2ヶ月としていることが多いようです。

育休中は業務に関わっていないので引き継ぎをする必要がありません。

そのため「育休が終わるギリギリまで、退職を申し出る必要はないのでは?」 と思う人もいるでしょう。

しかし会社ではあなたが復職することを考えて、ポジションを空けていたり業務の調整を行っていたりします。

お世話になった会社に迷惑をかけないためにも、 退職を決めたらできるだけ早く申し出るのがベストでしょう。

ポイント2:育児休業給付金・保険料免除がなくなる

育休中に退職すると、その時点で育児休業給付金の受給がなくなります。

育児休業給付金の受給期間は原則産前・産後休業(出産後8週以内)が終わった翌日から 生まれた子どもが1歳になる前日までです。(参考:雇用保険法第61条の7)

さらに条件を満たせば子どもが2歳になる前日まで受給できる可能性もあります。

受給額は最大67%なので、月収30万円だと約20万円が受給可能です。 家族が増えたなかで、それだけの収入がなくなると考えるとかなりの痛手になるはずです。

さらに休職中は社会保険の支払いが免除されますが、退職することによって免除も打ち切られます。 そのため配偶者の扶養に入るか、国民健康保険・国民年金の手続きをしなくてはいけません。

国民年金に関しては2019年4月から産前産後期間の免除制度が始まり、国民年金第1号被保険者は出産予定日、 または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の産前産後期間は国民年金保険料が免除されるようになりました。

ただし社会保険に比べて期間が短いため、育休中に退職する場合は免除対象に当てはまりにくいでしょう。

- 育児休業給付金がもらえなくなる

- 国民健康保険・国民年金を納付しなくてはいけなくなる可能性がある

育休中に退職すると、収入が減って支出が増える可能性が高いことを理解しておきましょう。 また、それまでに受け取っていた育児休業給付金については返還する必要はありません。

ただし、育児休業給付金は仕事に復帰することを前提として設けられた制度のため、 初めから退職予定であった場合は対象外となります。

ポイント3:退職日をいつにするか

退職日によって育児休業給付金が受給できるかどうかが変わる可能性があります。 育児休業給付金は1ヵ月単位で計算され、2ヵ月分がまとめて振り込まれる仕組みになっています。

例えば育休を5月3日から開始した場合、1ヵ月の支給期間は5月3日~6月2日、6月3日~7月2日となり この2ヶ月分がまとめて入金されます。

育児休業給付金の残念なのは途中で退職したからといって、日割り計算で支給はしてくれないというところです。

つまり退職日によっては、1ヵ月分の給付金を損してしまうことになります。 5月3日から育休開始の場合は毎月の2日を区切りに退職日を検討すると、最後まで漏れなく育児休業給付金を受け取れることになります。

- 退職日が7月31日の場合・・・7月3日~8月2日までの給付金は受け取れない

- 退職日を8月2日にした場合・・・7月3日~8月2日までの給金が受け取れる

ポイント4:有給残日数をフル取得する

育休中に退職すると有給に残日数があっても取得は不可能です。 しかし形上、復職してしまえば有給取得は可能になります。

つまり「育休を使い切ってから復職して有給消化して退職」すれば育児休業給付金も満額もらえるうえ、 有給休暇分休みながら給料ももらえるので非常にお得です。

しかしこのような退職の方法は違法ではないものの、会社や同僚によく思われないでしょう。 円満退職をしたいのであれば、あまりおすすめはできません。

ポイント5:育休中の転職活動は子供の預け先を決めてから

育休中の転職活動はなにも問題ありません。ただし、面接の際に「子どもの預け先が決まっていないので、 働けるかどうかわかりません」というわけにはいきませんよね。

子どもの預け先といえば認可保育園が一番に思い浮かびます。しかし認可保育園の場合、自治体によっては保育園の申し込み時の「就労証明書」と入園後の「復職証明書」の勤め先が異なると、入園が取り消されることもあります。

- 認定こども園

- 認可外保育所

- ベビーシッター

- ファミリーサポート

認可保育園以外にも子どもを預ける手段はあります。

今後のライフスタイルなども踏まえて、預け先を確保してから転職活動をするようにしましょう。

育休中に退職する際の伝え方を例文付きで紹介

育休中に退職する場合、子供が小さいため基本的に電話やメールで意思を伝えることになります。

ある程度引き継ぎも済んでおり、円満に辞めれそうな場合は大丈夫なのですが、なるべくトラブル防止を防ぐ観点から電話は通話録音アプリなどを使用して記録を残しておくようにしましょう。

後々、言った言ってないなどと揉めた場合に役立ちます。 また、注意点としてあるのが「退職の意思をしっかりと伝える」ということです。

育児が忙しいから、体調が悪いからだけだと退職以外の措置を取られてしまう可能性があります。 電話などで退職を伝える場合は以下のような感じで伝えてみましょう。

この内容を一度で言い切ってしまう必要はないのですが、退職の意思や直接伝えれないことに対する 謝罪は必ず取り入れるようにしましょう。

育休中に退職したら失業手当はもらえる?

そもそも失業手当を受給するには以下の条件があります。

- 退職日直前の2年間において、雇用保険加入期間が合計1年以上あること (会社都合による失業の場合、退職日直前1年間において、雇用保険に加入期間が合計半年以上あること)

- 現在求職活動が可能であり、働く意思があること

参考:雇用保険法第13条

雇用保険の加入期間も大切ですが、なにより「今すぐ働ける状態」で「働く意思」があるかどうかが重要 になってきます。

さらに失業手当は退職日から1年間で給付期限となるので、それ以降に受給申請することはできません。

ただし出産・育児といったすぐに働けないやむを得ない事情がある場合は「受給期間延長」の手続きをすれば 給付期限を最大4年まで引き延ばすことが可能です。

また出産のような事情で退職した場合「特定理由離職者」に当てはまるため、「給付制限期間がない」 「一般離職者より給付日数が増える」といったメリットもあります。

| 加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 全年齢 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |

| 加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |

| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |

| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |

| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |

| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 270日 | 240日 |

失業保険の申請方法

失業保険を申請する場合は、近くのハローワークで行います。 まずはじめに求職の申込みを行ったうえで「雇用保険被保険者離職票」を提出します。

また、このタイミングで以下のような書類が必要となります。

- 雇用保険被保険者離職票

- マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

- 身元(実在)確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

- 個人番号確認書類(いずれか1種類)

- 印鑑

- 証明写真(2枚)

- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード

申請後は審査があり、通過すれば受給資格が決定します。 その後、雇用保険受給者説明会が行われ、失業保険を受け取れるようになります。

失業給付期間中に夫の扶養に入れる?

失業保険の申請などについて解説してきましたが、失業保険の給付を受けながら 夫の扶養に入ることは可能です。

社会保険の扶養に入るためには下記の条件を満たしている必要があります。

- 年間の年収が130万円未満であること

- 収入が被保険者からの仕送り額未満であること(別居の場合)

- 収入が被保険者の収入の半分未満であること(別居の場合)

この収入には失業給付金や健康保険、出産手当金なども含まれるので注意が必要です。 自営業などで国民健康保険に入っている場合に関しては、扶養制度がないため入ることができません。

条件を満たすことができない場合は、国民健康保険かこれまで加入していた健康保険組合における 保険の任意継続手続きを行うようにしましょう。

また、保険ではなく税金扶養に入る条件は別にあり、下記の通りとなります。

- 納税者と生計が一緒であること

- 16歳以上の親族であること

- 年間収入が38万円以下(給与所得者の場合は103万円以下)であること

税金の扶養に関しては失業給付金はカウントされないので、それ以外で103万円以下であれば 夫の税金の扶養に入ることができます。

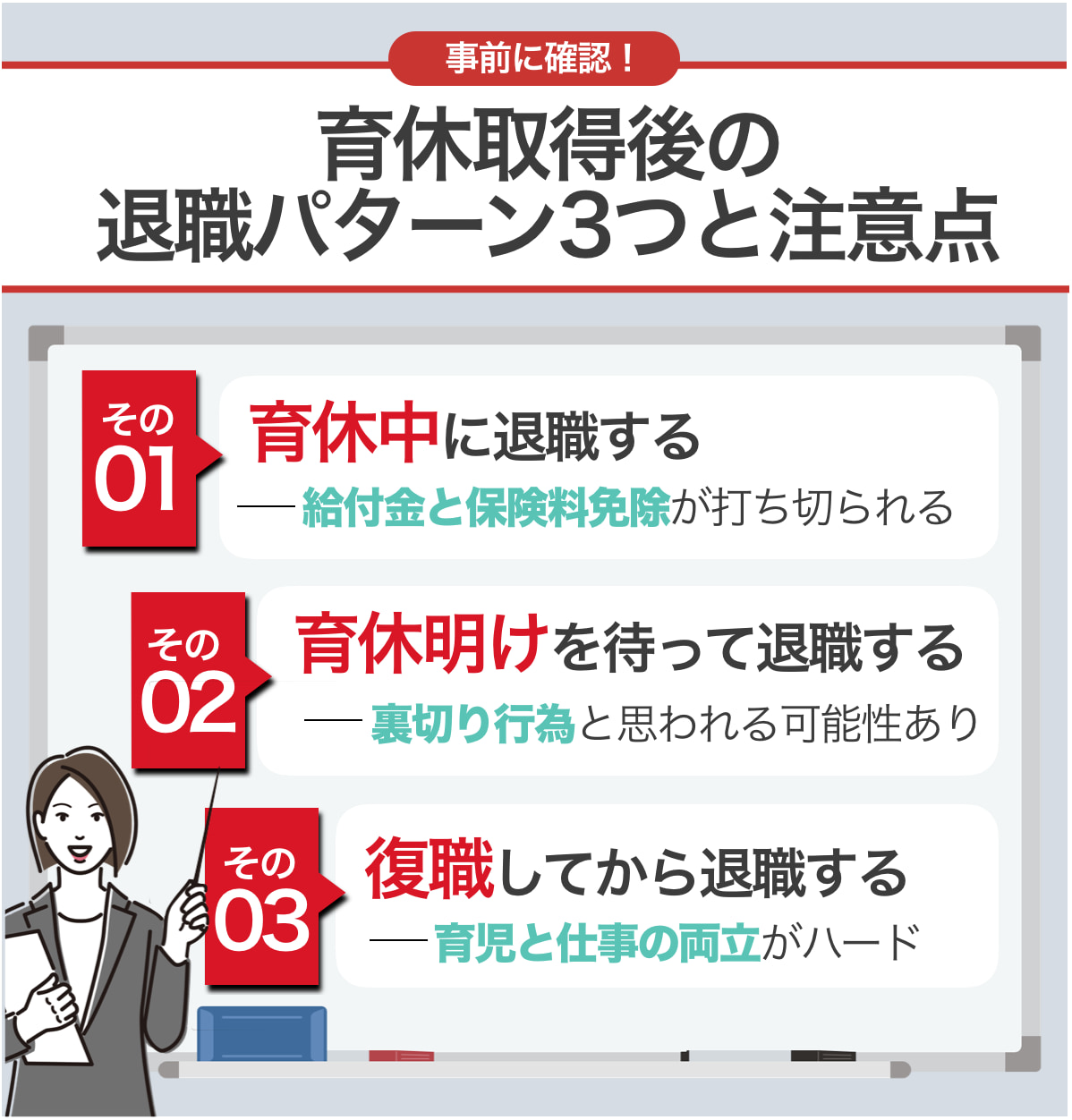

育休取得後の退職パターン3つと注意点

育休を取得して退職するのには3つのパターンがあります。

それぞれのパターンで退職した場合どのようになるのか説明していきます。

パターン1:育休中に退職する

育休中に退職するとその時点で育児休業給付金を打ち切られるだけでなく、退職日のタイミングが悪いと1ヵ月分の給付金を損してしまう可能性があるので注意が必要です。ただし退職日までに支給済みの給付金は返還する必要はありません。

また失業手当を受給しようと思うと、その期間は配偶者の扶養に入れず国民健康保険と国民年金保険料を支払い義務が発生します。

育休中に退職すると金銭面での負担が大きくなる可能性があるので、注意しましょう。

パターン2:育休明けを待って退職する

育休明けに退職すると金銭面でもっとも得します。このパターンでは「育児休業給付金」「有給休暇」を全て取得可能です。

しかしこの方法はあなたの復帰を待ってくれている会社の人達を裏切る行為になりかねません。法律上は問題ありませんが、やむを得ない事情がない限りはやらないほうがいいでしょう。

パターン3:一度職場に復帰してから退職する

育児と仕事両立できるかどうかは、実際やってみると「想像以上にハードでツライ」と感じる人が多いことでしょう。

会社にフレックスや時短などのフォロー制度があり、うまく運用されていれば働き方を考えるという手段もあります。しかし残念ながら育児に理解がある会社ばかりではありません。

かといって、復帰後数日で退職するのはよくありません。すぐに辞めてしまっていては、今後転職したとしてもまた同じ理由で退職を繰り返してしまう可能性も考えられます。

一度復職したなら半年ほどは頑張ってみましょう。もしかすると育児と仕事の両立のコツがわかってきて、仕事を続けようという意欲が湧いてくるかもしれません。

それでももしツライなら上司に相談したうえで、就業規則にのっとった退職をするようにしましょう。

最初から退職するつもりで育休を取得するのはNG!

育児休業給付金は「労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的」としています。つまり、復職することが前提として給付されているものです。

もし復職するつもりなく不正受給をしていた場合、受け取った給付金を返還しなくてはいけません。

また不正受給が悪質な場合、受給額の3倍納付や財産の差し押さえ、詐欺罪での処分の可能性もあります。退職するつもりでの育休取得は絶対にNGです。

育休中に退職しようと思う5つの理由

育休中に退職を考えるのには大きく5つの理由があります。

子どもが産まれることによってライフスタイルに大きな変化があるだけでなく、職場が変化していることにも不安を感じる人は多いようです。

子育てと仕事の両立が難しい

育児はやってみると想像以上に難しいはずです。育児の先輩たちの話を聞いても「そんなことできるかな?」と不安に思うことも多いでしょう。そもそも「育児」「仕事」という全く別領域のことを完璧にこなそうとするのは、かなりハードルが高いといえます。

無理に両立しようとするのではなく、一度会社から離れてみて落ち着いてから改めて仕事を探すのも悪くありません。自分を追い詰めすぎずに、現状を冷静に見極めるようにしましょう。

家庭の事情で復職できない

子どもの体が弱くてそばを離れるのが難しい、といったことも退職の理由になります。育児の理解のある会社であれば、上司と相談して時短や部署異動などの対策も考えられます。

職場の環境によっては「子どもが熱を出した」などの事情で早退や欠勤を繰り返すと、嫌な顔をされることもあります。また「休みが多い」からと責任あるポジションや業務を任せてもらえないこともあるはずです。

復職したいならば、会社の風土や環境を踏まえて慎重に検討することをおすすめします。

育休明けに自分のポジションがなくなっている

「育児・介護休業法のあらまし」(厚生労働省)によると「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」と定められていますが、業務内容まで同じポジションに戻すようにということは示されていません。

そのため育休後復職しても、他の人が自分の業務に就いているということも多いです。またせっかく復職しても単純作業や簡単な業務ばかりを任せられ、キャリアアップが大幅に遅れてしまうことも少なくありません。

育休後の女性を悩ませる「マミートラック」とは

「マミートラック」とは、子育て中の女性が比較的責任が軽い仕事を任せられ、キャリアアップが遅くなることです。

もともとは産休・育休後に職場復帰をした女性が働きやすい環境づくりの過程でできたものですが、現在は「女性のキャリアアップの機会を閉ざす」といったネガティブな意味で使われています。

「マミートラック」には以下のような問題があります。

- 単純作業の仕事しか割り当てられない

- キャリア形成が困難

- 女性従業員のやる気を失わせる

「マミートラック」を解決できるよう各会社でも時短制度やフレックス制、リモートワークなどが進められていますが、解決までの道のりは長いようです。

復帰後の給与や待遇に満足できない

育児休暇を取得し、子育てに専念していると予想以上にお金が必要になる場合があります。 また、働き方によっては早く帰らないといけなくなったりするので給料が減ってしまったりする恐れがあります。

実際に出産してみて今後の生活費などから今の職場で復帰するのは難しいと判断して、 育児がしやすい会社や給与の高い会社に転職する人は少なくありません。

特に契約社員やアルバイトなど、比較的待遇が良くない場合は転職を考える傾向にあります。

時短勤務などがなかったり周りに対する迷惑が気になる

出産後は、子供の体調不良や自身の体調不良などで早退したりすることは珍しくありません。

会社によっては半日勤務などがあったり、必要に応じて時給計算にするなどの対応をしてくれる 場合があるのですが、全ての会社がそうだというわけではありません。

全員がフルタイムで働いているような場合、早退などが続くと周りに負担がいくため、どうしても 後ろめたい気持ちになってしまいます。

また、最近ではコロナウイルスの影響で売上などが落ちており、少人数で回している職場もあります。 このようなことから、育休中に自分に合った職場を探す人は少なくありません。

育休中に退職するメリット

育休中に退職をするか考えている方は、一度メリットにどのようなものがあるか考えてみましょう。

育休中に退職するメリット①育児に専念できる

最大のメリットといえるのは、育児に専念することができることです。

仕事と育児を両立することはかなり大変であり、特に初めて育児をするという方には想像以上に大変というケースが多くあります。

その為、育休中に退社することで育児に専念することができ、子供との時間を増やすことができる様になります。

仕事と育児の両立のストレスから解放されることは、育休中の精神的に不安定な時期をより円満に過ごすことに繋がるでしょう。

育休中に退職するメリット②仕事のストレスから解放される

次に仕事のストレスからの解放されることも大きなメリットの一つとなります。

仕事のことを考え、職場での人間関係に頭を悩ませることを想像すると、育休中に退社した際の心身の開放感はとてつもないものとなるでしょう。

特に、ハラスメント関係や長時間労働などの業務環境の場合、職場復帰後にストレスが蓄積し、家庭と仕事の両立が難しくなり結局退社ということも大いにありうるでしょう。

育休中に退職するメリット③職場への配慮ができる

早くに退職を伝えることで、会社側からすると人材の補填をはじめとするスケジュールを立てやすくなります。

また退職を伝えるタイミングは、育児休暇やサポートしてくれた上司や同僚への感謝を伝えるよい機会にもなります。

小さな配慮が円満な退職に繋がり、今後の人間関係にもよい影響を与えます。

育休中に退職するメリット④失業手当の受給可能性がある

雇用保険被保険者であり、2つの条件を満たすことで、育休中であっても失業手当を受給することが可能です。

- 離職の日以前2年間において、「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上である

- 就職しようとする積極的な意思があるにも関わらず、職業に就くことのできない「失業の状態」にあること。

もし受給に関してご相談がある場合には、退職代行代行OITOMAまでご相談下さい。

育休中に退職するデメリット

メリットがあるということは、もちろんデメリットも存在します。メリットだけを見るのではなく、デメリットをしっかりっと見て慎重に検討しましょう。

育休中に退職するデメリット①収入がなくなる

最大のデメリットは、収入がなくなることになります。

育休中は育児休業給付金が支給され、社会保険料も免除されています。 しかしながら退職することで支援を受けることができなくなり、収入がゼロになってしまいます。

失業保険の受給資格に関しても、自己都合となればすぐに得ることが出来ず、出費が多い時期に経済的な負担が増える可能性が高くなります。

育休中に退職するデメリット②職歴に空白期間が生まれる

職歴に空白が生まれることは、再就職の際に大きなデメリットとなります。

採用担当は、空白期間に対して色々な推測をします。中には、「仕事のブランク」と捉えられたり、「業務能力が低い」のではないか、「計画性がない」のではないかと推測をされるケースもあります。

面接等で説明ができる環境下であればよいですが、書類選考で不採用になってしまうケースもあります。

転職先がなかなか見つからないことで、相乗効果でデメリット①でお伝えした収入面での不安も大きくなってしまいます。

育休中に退職するデメリット③転職活動が難しくなる

最後は、転職活動自体が難しい点になります。

育休中は家にいる時間が長くはなりますが、「待機児童」や「保留児童」という言葉が世間を騒がせている様に預け先が確保しづらく、平日に面接対応ができないというケースも多くあります。

近くにご両親が住んでいる等であれば協力を仰ぐこともできますが、全員が該当するものではないので各々が自分自身のケースで考える必要があります。

また、育休中の退職は保育園の入園や継続利用に影響を及ぼすこともある為、転職活動のスケジュール調整に影響を及ぼすことがあることも加味して検討しましょう。

育休中の転職活動に悩んだら転職エージェントへ相談

転職エージェントの利用は新たな視点を皆さんに提供してくれるでしょう。

転職エージェントを「仕事を紹介してくれる人」と勘違いしている人もいるかもしれませんが、実際には「人生設計」や「キャリアアップ」等の相談も無料で行なって頂けます。

オンラインが主流となっておりますので、お子さんを見守りながら対応も可能になります。

おすすめの転職エージェント|株式会社H4

株式会社H4は、全国で16拠点を抱える総合人材会社になります。北は北海道、南は沖縄まで日本全国を網羅している案件量を抱えております。

紹介される雇用形態も、正社員や契約社員、パート・アルバイト、派遣とご自身の希望に合った勤務形態にて提案が可能となっております。

ご興味がありましたら、一度お問い合わせだけでもしてみてはいかがでしょうか。

育休中に退職する際によくある質問

育児休暇の途中で退職するとなった場合、通常の退職とは少し違うため不安や疑問を持つのは 当たり前のことです。

特に多い質問として下記の2つがあります。

- 育休中に退職することを電話で伝えても大丈夫ですか?

- 育休中に退職する際に嘘の理由を書いても良い?

この2つの疑問について詳しく解説していきます。 退職を検討している方は参考にしてみてください。

育休中に退職することを電話で伝えても大丈夫ですか?

退職する場合、基本的に電話連絡だけで辞めるのはマナー違反となります。

ただし、育児で子供が小さいためどうしても出社できなかったり、自身の体調がすぐれない場合など、 やむを得ない事情がある場合は問題ありません。

自分の都合だけで電話するのではなく、なるべく相手の余裕があるお昼などの時間帯に掛けるようにします。

電話で退職を伝える場合は、退職の意思を明確に伝えるだけではなく、出社ができないことや 電話で伝えることになったことへの謝罪も必ず取り入れるようにしましょう。

また、仕事で忙しい中、何度も退職に関する連絡を入れるのは相手に迷惑を掛けてしまうので、 なるべく退職後の書類など一度の連絡で確認しておくようにします。

育休中に退職する際に嘘の理由を伝えても大丈夫?

育休中に会社を辞める場合、嘘の退職理由を伝えることは良くないのですが、法律上は問題ありません。 そもそも退職理由の詳細を会社側に伝えなければいけない義務はありません。

上司に納得してもらえるのであれば「一身上の都合により退職します」という理由で大丈夫です。

ただし、退職理由として引っ越しするなど、バレてしまう可能性のある嘘は避けるようにして、 自分の体調や育児と仕事の両立の難しさなどを理由にするようにしましょう。

また、職場に親しい友だちがいる場合、心配して自宅に来てしまったりすることもあるので、 状況に応じて信頼できる人には本当のことを伝えるのも一つの方法です。

おすすめな噓の退職理由では、引き止めに逢いにくい最強の退職理由を紹介しているので、参考にしてくださいね、

育休中に退職を申し出るのが気まずい場合は退職代行を使おう

Aさん

Aさん

Bさん

Bさん

育休中に退職を決めても、自分で退職を申し出るのが気まずいこともあります。そういうときには退職代行サービスを利用して退職するのも手段の一つでしょう。

退職代行とは「依頼者の代わりに退職の意志を伝えてくれるサービス」です。依頼すれば以下のようなメリットがあります。

- 上司に直接会わずに退職できる

- 退職日や退職金などの交渉をしてくれる

- 退職完了まで会社と連絡を取らなくてもいい

退職代行は退職完了まで業者に全て丸投げで、依頼者は何もする必要がありません。自分では難しい退職日や退職金の交渉も行ってくれるので、希望通りの退職をすることができます。

さらに業者によっては無料で転職サポートが受けられるので、退職後の転職活動の精神的負担を軽減することも可能です。

「育児で疲れてしまって、会社と連絡をとる元気がない」といったときにも有効な手段なので、退職に悩んだときは気軽に相談してみましょう。

退職代行利用の流れについて

退職代行を利用する場合の流れについて、退職代行サービス「OITOMA」を例に説明していきます。

育休中の退職は可能?絶対に損しないための辞めるポイントや方法を徹底解説!まとめ

育児はいざやってみないとわからないことも多く、仕事と両立できるか不安になることも多いです。一度復職してから退職を考えるのもよいですが、自分の体力や状況を冷静に見極めて早めに対策を取ることが大切です。

育児はいざやってみないとわからないことも多く、仕事と両立できるか不安になることも多いです。一度復職してから退職を考えるのもよいですが、自分の体力や状況を冷静に見極めて早めに対策を取ることが大切です。

退職は逃げではありません。育児と仕事の両立に自信がないのなら、一度仕事から完全に離れるのも対策の一つです。もし会社に退職を申し出ることが気まずいならば、退職代行を利用しましょう。

退職代行ならば自分で退職を伝えるツラさから解放され、希望通りの退職ができるはずです。